La mañana del 2 de agosto de 2024, Roland Carreño estaba inquieto. Lo notó su hijo, Franklin, mientras conversaban en la cocina del apartamento que compartían desde hacía meses, cuando al fin habían podido retomar una rutina que parecía imposible después de tres años de encierro.

—Estoy preocupado por tu ‘nonna’ —le dijo Roland—. Me llamó temprano. Dice que no se siente bien. Cuando mi mamá me llama así, es porque algo pasa.

Franklin trató de calmarlo. Le sugirió que no saliera, que las cosas estaban tensas, que era mejor quedarse en casa. Pero Roland ya había tomado una decisión.

—No puedo dejar a mi mamá sola —dijo mientras se cambiaba la camisa—. Voy a verla y vuelvo rápido.

Antes de salir, le prometió a su hijo que regresaría en un rato. Cuando llegó a casa de su madre, le escribió: “Tranquilo, ya estoy con tu nonna. Salúdala”. Después de unas horas, le dijo que iba de regreso a casa.

Pero Roland nunca llegó.

Franklin lo llamó una vez. Luego otra. Y otra más. Nadie respondía. Pasaban los minutos, pasaban las horas. En medio del desespero, abrió Twitter para buscar las respuestas que el teléfono no le daba. Y fue entonces cuando leyó lo que más temía, lo que creyó que no volvería a vivir: el régimen de Nicolás Maduro había detenido a Roland Carreño.

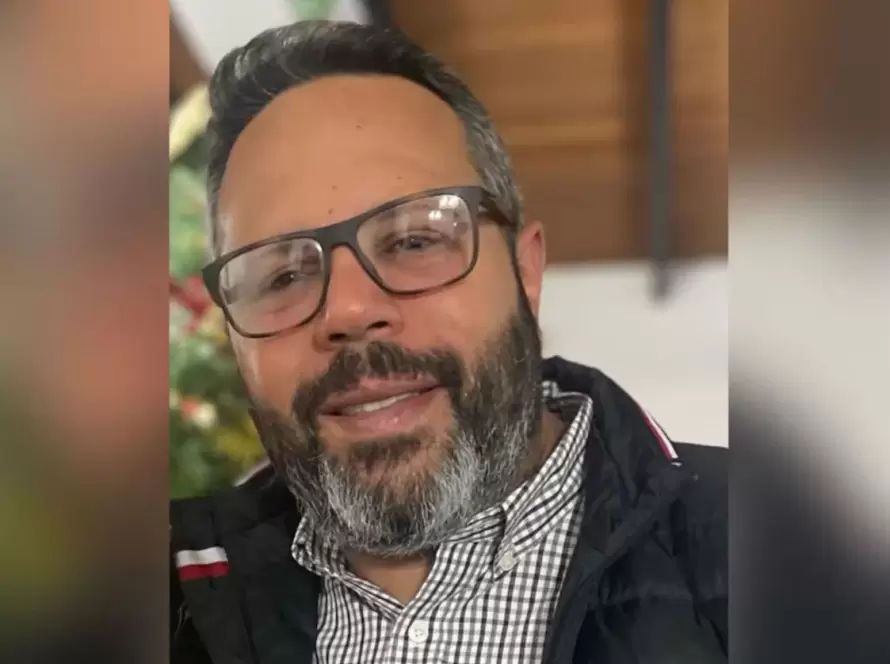

Roland Carreño, periodista, dirigente de Voluntad Popular, defensor de derechos humanos, había pasado tres años preso desde octubre de 2020. Estuvo incomunicado, aislado, acusado de delitos que nunca cometió. Fue excarcelado el 19 de octubre de 2023 bajo régimen de presentación: debía acudir a tribunales el día 19 de cada mes. Y lo hacía. Puntualmente.

—¿Por qué voy a irme del país? —le decía a su hijo—. Yo soy inocente. No he hecho nada malo. Pensar diferente no es un delito.

Aun así, el 2 de agosto de 2024, en medio de una nueva oleada represiva tras las elecciones presidenciales que el régimen desconoció, Roland fue detenido de nuevo. Se lo llevaron sin aviso. Sin orden judicial. Sin explicación.

Esta vez no solo lo encarcelaron. Lo borraron.

Hace un año que Franklin no ve a su papá. No hay visitas. No hay llamadas. No hay fotografías. Apenas alguna carta escrita a mano, cada mes o dos, donde Roland habla de Dios, de resistencia, de fe. Le pide a su hijo que se mantenga firme, que no lo olvide. Que siga luchando.

Pero el dolor no se acostumbra.

—Uno puede entender el proceso, saber cómo funciona esta maquinaria —dice Franklin—, pero el dolor sigue intacto. Nunca se va.

Durante los últimos meses antes de su nueva detención, padre e hijo lo hacían todo juntos: ir al mercado, caminar por la ciudad, comentar las noticias. Roland siempre encontraba algo para enseñar. “¿Sabes por qué esta calle se llama así?”, preguntaba. “¿Viste ese edificio? Hay una historia allí”.

Y también le decía cosas que ahora resuenan como profecías:

—No perdamos la costumbre de ver lo bonito en lo ya visto… porque no sabemos cuándo podremos volver a verlo.

La vida de Roland es así: una mezcla entre el compromiso, la estética y la esperanza. Es exigente, incluso con las cosas simples.

—Las cosas hay que hacerlas bien, aunque sea debajo de una mata de coco —suele decir—. Especialmente debajo de una mata de coco.

Esa exigencia, que muchos confunden con perfeccionismo, es también su forma de respeto. Hacerlo bien, aunque nadie vea. Aunque no haga ruido. Como periodista, cuida cada palabra. Como político, cada gesto. Es su manera de rendirle cuentas a un país que ama con terquedad.

Conoce Venezuela con una precisión de mapa humano. Sabe cómo hablan en Mérida, cómo caminan en Barinas, cómo piensan en Maracaibo. Le fascinan los crepúsculos de Barquisimeto, las playas de La Guaira, el aroma a cacao del oriente. Por eso, cuando le preguntan si alguna vez pensó exiliarse, responde con firmeza:

—¿Y por qué tengo que irme? Si yo soy el que ama este país. Si yo soy el que quiere verlo mejor.

En Voluntad Popular, desde su fundación, trasladó ese amor por lo propio a la tarea más ingrata: construir un partido desde abajo, uno que entendiera los códigos invisibles de cada región.

No bastaba con tener un plan; había que entender al país, escuchar su acento, mirar su geografía. Roland ayudó a moldear el alma de la organización. Diseñó propuestas, impulsó el turismo como vía de desarrollo, y sobre todo, recorrió comunidades con una naturalidad que desarmaba.

“Nos ayudó muchísimo —dice Adriana Pichardo, coordinadora nacional de Voluntad Popular— en el entendimiento de cada uno de los equipos, de cada una de las regiones, cómo hacer el trabajo de la mejor manera, adaptado a las realidades de cada lugar”.

Lo que para muchos es cercanía, para el régimen es amenaza. Porque Roland no solo habla bien: conmueve. Y no solo convoca: organiza. Tiene una voz firme, pero no altisonante, y una presencia que no se impone, pero deja huella. Su carisma, su rectitud y su compromiso con la democracia son demasiado incómodos para un poder que sobrevive callando a quienes piensan distinto.

Por eso lo encarcelan, dice Adriana. No por lo que hace, sino por lo que representa.

Hoy, Franklin solo sabe que su papá está recluido en El Helicoide. No sabe en qué condiciones se encuentra. No le permiten visitarlo, ni le explican por qué. Lo que sí sabe es que Roland debería estar libre.

—Mi papá no representa un peligro. No es violento. No es un criminal. ¿Por qué tenerlo preso? ¿Por qué castigar a alguien solo por pensar distinto?

Y aunque no hay respuestas, Franklin sigue esperando. Sigue escribiéndole. Sigue recordando esa última frase que su padre le dejó flotando como una despedida sin querer:

—¿Con quién vas a conocer lo bonito de este país si yo me voy?

Él todavía espera poder volver a recorrerlo con él.